毎日のごく小さな行動の積み重ねが、人生を大きく変える

これが、書籍「複利で伸びる1つの習慣」の核心となるメッセージです。

邦題では「1つの習慣」となっていますが、元の英語のタイトルではこれがAtomic Habits、つまり、「最小の習慣」という意味の言葉が使われています。

スポーツで優勝する、会社を立ち上げる、書籍を出版することなど、他の人の目立つ成功の瞬間を耳にすると、なにか「大きなこと」をしなければ成功できないと思いがちです。

しかし、実際には、その成功の瞬間を迎えるためにその人が行った、幾千もの「小さな毎日の行動」こそが、成功に導く鍵だということを、この本は教えてくれます。

- 達成したい目標があるが、行動できていない

- 習慣化したいことがあるが、いつも挫折してしまう

- 単なる「根性論」ではない、習慣化の「仕組み」を知りたい

- やめたい習慣があるが、どうしてもやめられない

書籍「複利で伸びる1つの習慣」を目にした時、「複利」という言葉がすごく気になって読んでみようかなという気になりました。

「複利」という言葉はもともと貯蓄や投資の世界で使われる言葉ですよね。コツコツと貯蓄したり、投資したりしていくと、10年後、20年後、30年後にはかなり大きな額になって、資産形成できるということを表す言葉です。

習慣とは、自己改善が複利の利子を生んでいくようなものである。投資した金が複利で増えるように、習慣の効果も繰りかえすことで大きくなっていく。

一日ではほとんど違いがないように見えても、数カ月や数年をかけてもたらされる影響は計りしれない。ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣 (p. 21). Kindle Edition.

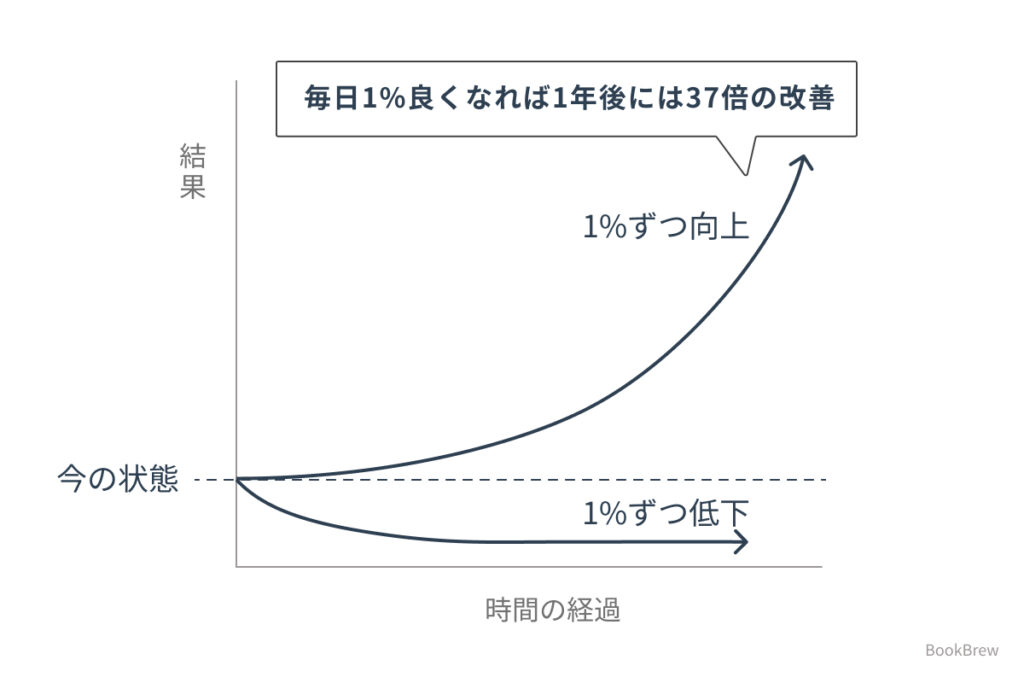

この本の著者ジェームズクリアーさんは、「たった1%の改善」を毎日続けた時、どうなるか、ということを「複利」という言葉を使って気づかせてくれました。

それが以下のグラフです。

たった1%でも、毎日行動を改善していくと、1年後には、なんと37倍もの改善になるということです。逆に、たった1%ずつでも行動が悪くなれば、あっという間に限りなくゼロに近い状態になります。

習慣は、時間が経てば経つほど、良くも悪くも自分に大きな影響を及ぼすことがイメージできるのではないでしょうか。

この部分を読んでいた時、イチローさんの言葉を思い出しました。

「今日と明日は一日しか違わないけど。そういう人は、2日目も3日目も変わらない。3日目も4日目も変わらないという考え方なので、一日を大事にできないんですよ」と続けたイチロー氏。「でも、1日目と10日目は絶対違うはず。1日目と100日目は当然違う」と強調し、「でも、明日やろう! の人は、99日目と100日目で一日しか変わらないを続けていくので。この一日の大きさがわからない」

出典:https://www.mapion.co.jp/news/column/cobs2759398-1-all/

大きな目標を達成する人たちほど、習慣の力をよく理解していることの一例だと思います。

習慣はあなどれませんね!

自分が「複利で伸びる1つの習慣」を読もうと思ったきっかけ

どうしても自分を変えたいと思って、色々な本を読んだり動画を見たりしていた時期に出会った一冊です。

私には、いつもポジティブで自信があるように見える友人が何人かいます。実は色々問題も抱えているのに、明るく元気で、たくさんのことを難なくこなしている。

一方で、私といえば、家事・育児・仕事でやることに追われ、疲れや不満を抱えながら過ごす毎日。筋トレや読書、勉強、ブログ執筆など、やりたいことは結局長続きせず・・・。

「この違いは何か」と考えてモヤモヤしていた時に、どこかでこの本の表紙が目に入ってきたんです。

「やるべきことを楽々こなしている人たちは習慣化できてる人なのでは」と思ったのと、「複利で伸びる」という言葉が気になって読んでみることにしました。

期待通り、「これは知れてよかった!」と思えることがたくさんありました。内容がとても分かりやすいので、すぐにアクションに移ることもできました。

「複利で伸びる1つの習慣」を読んで自分はどう変わったか

以下のような変化がありました。

- ほぼ毎日、筋トレや運動をしている

- 平日は毎日、ジャーナルを書いている

- ほぼ毎日、読書して、ブログを書き進めている

- 甘いものの消費が減った

- 無意味なSNSを見る時間が減った

- 毎日Notionの習慣トラッカーで行動を記録できている

- 波はあるものの、とりあえず、いい方向に向いている感じがする

同時進行でいくつかの本からの学びを実践していたので、この本のおかげだけではないのですが、それでも、この本を読んで実践する効果は「かなり大きい」と感じています。

習慣化の本はたくさんありますが、迷ったらとりあえずこの本1冊あれば間違いないと思います。

以降では、特に忘れずに覚えて実践したい、と思った点をピックアップしてご紹介します。記事をご覧になって、さらに興味を持たれた方はぜひ書籍も読んでみてください。

ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣- 習慣化することのすごい効果がわかり、モチベーションが上がる

- ある習慣を必ず身につけるための具体的な方法がわかる

- やめたい習慣をやめるための具体的な方法がわかる

- とにかく習慣化するまで続けられるようになる

行動の変化をもたらすのは「アイデンティティ」の変化

この本の中で、一番共感した点です。

行動を変えたかったら、自分のセルフイメージ、アイデンティティを変えないといけない。

今までこんな経験をしたことはありませんか。

「よし!〇〇をがんばるぞ!」と張り切って、必要な道具もそろえたし、計画も立てた。

なのに3日後にはなんだかやる気がなくなってきて、サボり始め、

1週間後には「どうせ自分は△△な人間だから」とやらない理由づけを考え出す自分。

私はこれまで何度となくこういう経験をしてきました。

本書では、なぜこういうことが起きるのかを「アイデンティティ」と「身につけたい習慣」のギャップとして説明されています。

「自分はこういうタイプ」というセルフイメージが、自分が毎日取る行動、しいては習慣化に影響している、ということなんです。

以下のようなセルフイメージが、行動や習慣化を邪魔するのはすぐにイメージできると思います。

習慣化を邪魔するセルフイメージ

- ブログ運営を習慣化したい人が「自分はアウトプットが苦手だ」と思っている

- プログラミングの勉強したい人が「エンジニアに転職なんてきっと無理」と思っている

- 筋トレをしたいが「この歳で今から美しくなんてなれない」と思っている

逆に、身につけたい習慣にあわせてセルフイメージを変えていけば、習慣化しやすくなります。このとき、「自分は〇〇する」ではなく「自分は〇〇だ」というふうに「なりたいタイプの人」として自分を定義づけるのがポイントです。

例えば、

習慣化を助けるセルフイメージ

- 「私はブログを書く」→「私はブロガーだ」

- 「私はプログラミングの勉強をする」→「私はプログラマーだ」

- 「私は筋トレをする」→「私は体づくりを怠らない人間だ」

こうして「なりたいタイプの人」に関連する行動をとればとるほど、それが自分のセルフイメージになっていき、習慣化するのがどんどん楽になっていきます。

大事なのは、「新しい習慣が自分のアイデンティティになるまで、ただひたすらそれを続けること」です。

習慣化のための4つの基本ルール

習慣とは、簡単にいえば、自分の周囲で繰りかえす問題への、信頼できる解決法である

ジェームズ・クリアー. ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣 (p. 57). Kindle Edition.

本書で紹介されている習慣化の方法はすべて、「人が行動を起こすプロセス」に基づいています。人が行動をとる際は「きっかけ・欲求・反応・報酬」の4ステップを経るため、それぞれに働きかける基本のアプローチを理解しておくことが重要です。それが以下です。

ある行動をとるには、そのきっかけとなるものに気づくことが必要。

きっかけとは、報酬を予測させる(報酬が近くにあるとわかる)わずかな情報のこと。食べ物や水など生命の基本的なものから、金や名声、賞賛や承認など、さまざま。

欲求は、あらゆる習慣の原動力。行動によってもたらされる「状態の変化」を欲すること。

例えば、「歯を磨く」という行動の欲求は、「口の中をサッパリさせたい」こと。「SNSを見る」ことの欲求は「楽しみたい」。

反応は、実際に行う思考や行動のこと。反応するかどうかは、その行動や思考をするのにどれくらい抵抗を感じるか、それをする能力があるかどうかによる。

反応するのが簡単であるほど、実際にその行動を行う可能性が高くなる。

報酬には2種類ある。一つ目は、反応により欲求を満たすこと。例えば、「水を飲む」という反応により「乾きをいやす」という報酬を得る。「昇進する」という反応により「高給と尊敬を得る」という報酬を得るなど。

もう一つの報酬は、「どの行動が今後も覚えておく価値があるか」についてのフィードバックを得ること。「価値がある」と判断されれば、その行動が習慣化するサイクルが始まる。

本書では、この4つのアプローチをベースにして、いくつもの習慣化の方法やコツが紹介されていますが、この記事では「これは役立ちそう」と筆者が特に感じた方法について以下に紹介していきたいと思います。

【厳選】本当に効果があった習慣化の方法5選

関連するアプローチ:はっきりさせる・簡単にする

1. モチベーションより環境を重視する

モチベーションに頼るよりも、習慣化したい行動をやりやすくしたり、やめたい習慣をやめやすくする「環境づくり」を徹底することが大事です。

常々痛感していることなのですが、自分のモチベーションほど当てにならないものはないです。「がんばるぞ!」とその時は気合が入っていても、翌日には疲れとか気分が乗らないとか、いろんな言い訳を考えつくことができます…。

大事なのは、できるだけ良い行動がしやすい環境を作ることだ。良い習慣を身につけるための闘いとは、要するに、良い習慣に伴う抵抗を減らし、悪い習慣に伴う抵抗を増やす方法を見つけることである。

ジェームズ・クリアー. ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣 (pp. 171-172). Kindle Edition.

習慣化のための「環境づくり」には、次の2点を意識します。

習慣化したいことは目立たせ、簡単に手に届くところに近づける

例えば以下のようなことができます。

- スマホの最初の画面にkindleアプリを配置する→読書習慣

- 部屋の目立つ位置にヨガマットやダンベルをおいておく→筋トレ習慣

- 冷蔵庫やテーブルの手に取りやすい位置に、健康な食べ物を置く→食習慣の改善

ちょっとしたことですが、我が家では最近、テーブルの上にミックスナッツとひまわりの種、フルーツを入れて置いておくようにしています。これだけで、ナッツや果物を食べる機会が増え、自然とクッキーやチョコレートに手が出る機会が減りました。

習慣をやめたいことは遠ざける

具体的には以下のようなことができます。

- 冷蔵庫の一番奥にビールを置く

- SNSアプリはスマホ画面の目立たない位置に移動する

- SNSアプリをスマホから消して、PCのブラウザからのみ見れるようにする

とにかくSNSは時間泥棒なので、Newspicks以外はすべて、スマホから消しました。XはPCのブラウザでだけチェックするようにしています。kindleとオーディブルを一番目につくところに配置し。 ニュースアプリやオンラインショップのアプリなどは全て次の画面以降に。

これだけで、ちょっとした休憩時間に開くアプリがkindleになりました。

関連するアプローチ:簡単にする

2. 新しい習慣は2分以内でできることにする

新しい習慣を身につけようと思う時は、2分以内でできることを考えて、それだけまず始めることを意識してみましょう。

じつは本当のモチベーションとなるものは怠けること、楽をすることである。

ジェームズ・クリアー. ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣 (p. 259). Kindle Edition.

人は結局怠けたいし、楽をしたいんです。そうやって色々なものが発明されてきました。

なので、習慣化したいことが「難しいこと」「大変なこと」だと思ってしまうと、行動を起こすのが大変になります。それで、行動を起こすのに必要なエネルギー(抵抗)をできるだけ小さくすることが鍵になります。

たとえば、

- 読書習慣 → 1ページだけ読む

- 筋トレ習慣 → ヨガマットを取り出す

- ジャーナルを書く習慣 → ノートを開く

といった具合です。この2分以内にできる行動は、いってみれば「自転車を最初に漕ぎ出す」行動ににています。一旦こぎ始めれば、あと走り続けるのは楽ですよね。

最初にかかる負荷をできるだけ小さくするように意識してみて下さい。

習慣は向上させるまえに、まず確立しなければいけない。はじめから完璧な習慣をやり遂げようとするのではなく、易しいことをいつも行おう。最適化するまえに、標準化しなければいけない。

ジェームズ・クリアー. ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣 (p. 183). Kindle Edition.

関連するアプローチ:魅力的にする

3. 辛い習慣をポジティブな経験と結びつける

誰でも辛いことはしたくありません。でも、習慣化したいと思っていることって実は「楽なこと」「楽しいこと」よりも「大変なこと」「痛みがあること」だったりします。

例えば、筋トレの習慣は、疲れていたり寝不足だったりすると「大変なこと」に思えます。健康的な食事は、甘いものが好きな人にとっては「辛いこと」に思えるかもしれません。

こういった習慣は、ポジティブな経験と結びつけたり、ポジティブな面を強調して捉え直すことで魅力的になります。

つまり、身につけたい習慣が「魅力的に思えるような仕組み」を作ることです。やり方は2つあります。

その1:やりたい習慣・すでにある習慣と、身に付けたい習慣を組み合わせる

- ネトフリを見ながら、ランニングマシーンで走る

- 朝コーヒーを飲みながら、ジャーナルを書き、そのあとSNSをチェックする

その2:習慣をポジティブな面を強調して捉え直す

- 「筋トレしなきゃ」→「忍耐力をつけて格好良く(美しく)なる時間だ」

- 悪い習慣がつまらなく思えるように、それを避けることで得られる利益を強調する

関連するアプローチ:魅力的にする

4. その習慣が「普通」である文化に加わる

自分がどんな人に囲まれて生きているかは、どんな習慣を身につけられるかに大きく影響します。

良い習慣を身につけるのにもっとも効果的な方法は、望ましい行動がふつうの行動である文化に加わることだ。まわりの人が毎日行っているのを見れば、新しい習慣も達成できそうに思える。

ジェームズ・クリアー. ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣 (p. 134). (Function). Kindle Edition.

タバコやお酒をやめたのにまた始めてしまう原因のひとつに、「人付き合いで」というのはよく聞く話。

逆に、自分のアイデンティティを、周りの人たちとの共通のアイデンティティで「強化」することができれば、習慣を続けるのはさらに楽になります。

例えば、ジムに通い始めたころは「なんだか違和感」を感じたとしても、数ヶ月たつころにはジムに通っている人たちが持っているであろう「私たちはトレーニングを怠らない人」という共通のアイデンティティが自分のアイデンティティと重なり、ジムでトレーニングする自分が「普通のこと」になってくる。

ブログも一人で書くよりはコミュニティに入るとモチベーションが持続するという話もよく聞くので、「一人でできない」と思う方は、オンラインコミュニティに入るのも一つ、習慣化のよい方法だと思いました。

関連するアプローチ:満足感を与える

5. 習慣トラッカーで成果を目に見えるものにする

習慣トラッカーで、習慣化したい行動を行った時にチェックを入れられるようにしていくと、成果が目に見えるようになり、「また行動しよう」というモチベーションになります。

私はNotionで週間スケジュールを毎週立てて仕事からプライベートのことまですべてをそこに書き込んでいます。その週間スケジュールの手前に、別途、Notionデータベースで作っておいた週間トラッカーを埋め込み表示し、その週のチェックが入れられるような表示にしてみました。

このキャプチャはサンプルの情報が入っていますが、フォーマットは私がいつも使っているものになります。

こうすると、毎朝することになっているモーニングルーティーンを忘れずに行ったか、ブログ執筆や筋トレを行ったか、忘れずにチェックでき、チェックが溜まっていくことで達成感も感じています。

筋トレやブログなど、すぐに何かの効果を感じられない習慣は特に、毎日の行動を「成果」として目に見えるものに記録していくと習慣化しやすいと感じました。

ただし、「記録をつける」こと自体がもう一つの習慣になってしまうので、とにかく自分の負担が最小限でできる記録の付け方を見つけるのがポイントです。

「やっぱりダメかも」と思ったときに、思い出したい5つの名言

1. 行動のみが習慣を変える

行動とは、結果をもたらす行為である。書きたい記事のアイデアを二〇個挙げても、それは意向である。実際に机に向かって、ひとつの記事を書くなら、それは行動だ。

新しい習慣を身につけるために、「もっと良い方法があるんじゃないか」と考えてしまい、その情報収集にばかり気が入ってしまって、肝心の行動に移せないこと。ありませんか。

例えば、ブログを運営しようと意気込んだのに、いざ記事を書こうという段階になると、「ブログのデザインをもっと綺麗にしなきゃ」「この記事ネタよりこっちのほうがいいかな」といった色々な気持ちがでてきて一向に「ブログ記事をかく」という行動に移せない。

そんなことが私にはよくありました。行動ではなく、行動の準備(意向)で足踏みしてしまう。

厳しいですがすごく大事な点だと思ったのが、次の言葉です。

行動よりも意向へと陥ってしまうもっとも大きな原因は、失敗を遅らせたいという気持ちだ。

意向は、ものごとを成し遂げているような気にさせてくれる。でも本当は、成し遂げる準備をしているだけだ。

失敗しない範囲で、「前に進んでいるような気分」にさせてくれること、それが「意向」なんです。でも意向をもつだけでは、行動していることにはならないので、習慣化することも当然できません。

習慣を身につけたいなら、大事なのは完璧を求めることではなく、繰りかえしから始めることだ。新しい習慣について、あれこれと未来の計画を立てる必要はない。必要なのは、実行することだけだ。

本当にある習慣を身につけたいと思ったら、とにかく迷いを捨てて、まず行動する。行動あるのみ!ですね。

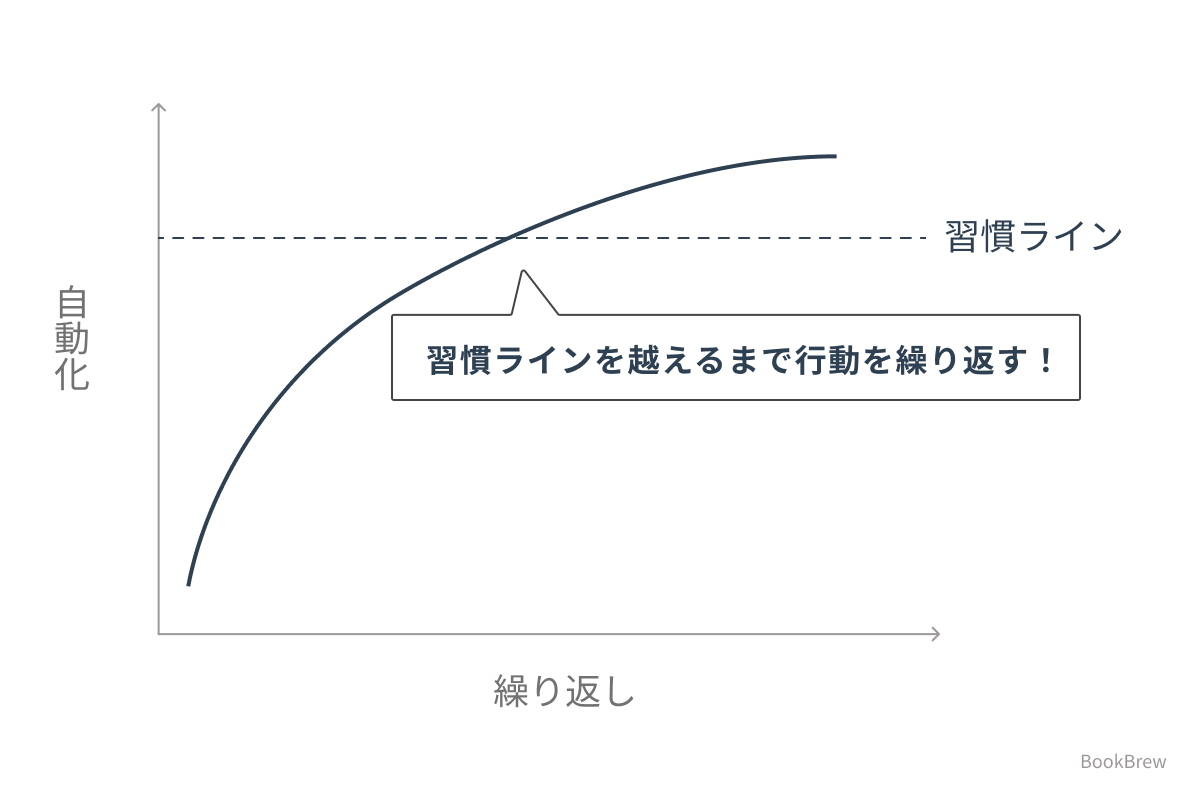

2. 習慣ラインを超えるまで続ければあとは楽々

習慣形成とは、繰り返しによって、行動がしだいに自動的に起こるようになる過程のことだ。何度も繰り返すほど、脳の構造が効果的に行動できるように変わっていく。

何度も繰り返すことで、努力が必要な行動が自動的なものに変わっていきます。本書では習慣が自動化する地点を「習慣ライン」と呼んでいます。習慣ラインを越えるまで頑張れば、脳の負荷も減り、楽に行動できるようになります。

例えば、新しい場所に住み始めた時、どこにいくのも何だか遠く感じたことはありませんか。

私は3年に一回くらい引っ越しているのですが、毎回引っ越した後は近くのスーパーが遠く感じたり、保育園へのルートが遠く感じたりします。

でも1週間もすれば新しいルートに慣れてきて、距離は変わらなくても、断然早くつけるような感覚になります。

これは習慣ラインを超えるまで同じルートで行くことを繰り返した結果、その道をいくことが自分の中で「自動化」されたからだと思います。

どんな習慣を身につけるにしても、大事なのは、脳の負荷が減って「自動化」されるまで繰り返し続けること。そうすればあとはだいぶ楽なはずです!

3. 二回の失敗は許すな

一回の失敗はアクシデントだ。二回の失敗は、新しい習慣の始まりになる。

たとえば、今日は砂糖たっぷりの美味しいケーキを食べてしまった。でも明日からまた健康的な食事をすればそれはアクシデントですみます。

が、今日食べて、明日もまた食べたら・・・それはケーキを食べるという習慣の始まりになってしまいます!

誰にでも、「今日はどうしてもできない」「我慢できない」という日が訪れます。そうなった時に、今日の失敗は許しても、明日の失敗は許さないという心構えが必要です。

1回はアクシデント。でもそれが2回続かないように!

4. 問題は失敗することより、完璧にできないならやらない方がいいという考え方

問題は失敗することより、完璧にできないならやらない方がいいという考え方のほうである。

どんな良い行動も、毎日完璧、100%できる人はいません。完璧にできないから今日はやらない、となると、完璧な状況が整うまでその行動をできなくなってしまいます。

やらない日が1日、また1日と続いていけば「やらないことが習慣化」されてしまいます!

いつもより質が悪くてもいいから、量が少なくてもいいから、とにかくやる。質の悪い1回は0より100倍マシ。

もちろん、1日の終わりに「あ、筋トレ忘れてた!」となることもあり、本当に軽い筋トレしかできない日もあります。子供が保育園をお休みして1日の予定が全部狂ってしまい、ブログどころではない日もあります。

でも、「完璧主義」をやめたおかげで、「とにかく行動を始める」ということが毎日の生活に自然と入り込んでくるようになったと思います。

5. プロはスケジュールを守る。アマチュアは生活に邪魔されてしまう。

プロはスケジュールを守る。アマチュアは生活に邪魔されてしまう。

これは、習慣が身についてきて「慣れ」「飽き」を感じた時に思い出したい言葉です。

習慣化した行動を「今日はどうしてもやりたくない」「やれない」と思う日は誰にでも訪れます。そういう日でも、その行動をとることができるかどうかが、プロかアマチュアかの分かれ道。自分をその行動を取るように仕向ける「方法を知っている」のがプロです。

習慣が自分にとって本当に大切なら、どんな気分のときでも続けようとしなければならない。プロは、たとえ気分が良くなくても行動する。楽しくはないかもしれないが、繰り返す方法を知っている。

気分が乗らない日に私が役に立っているのは、前述の「2分でできる行動を始める」こと、そして、「完璧にやろうとしない」の2点です。これが頭にあるだけで、「とりあえず2分でもいいからやろう」と行動に移すことができます。

大抵の場合、2分ではなく気づいたら10分、15分はできていて、「頑張れた」という気持ちもご褒美でついてきます。

まとめ

最後までお読みくださりありがとうございました!

この記事では、ジェームズクリアー著の書籍「複利で伸びる1つの習慣」で読んだ内容から、これからも自分が実践していきたいと思っている習慣化のコツや覚えておきたい名言をご紹介しました。

以下、まとめです。

- モチベーションより環境を重視する

- 新しい習慣は2分以内でできることにする

- 辛い習慣をポジティブな経験と結びつける

- その習慣が「普通」である文化に加わる

- 習慣トラッカーで成果を目に見えるものにする

- 行動のみが習慣を変える

- 習慣ラインを超えるまで続ければあとは楽々

- 二回の失敗は許すな

- 問題は失敗することより、完璧にできないならやらない方がいいという考え方

- プロはスケジュールを守る。アマチュアは生活に邪魔されてしまう。

習慣変化の究極の目標は、単に一パーセントの改善ではなく、何千もの改善である。

この記事が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。さらに習慣化について詳しく知りたいと思った方は、ぜひ書籍を読んでみてください。