この記事は、「とにかく時間がない!」「やりたいことがいっぱい!」「でも両立ができない!」とお悩みのワーキングパパ・ママに、名著『7つの習慣』から、時間に追われず、仕事や家庭、自分がやりたいことなどを両立できるようにするためのヒントをお伝えします。

- 仕事、育児、家事などの両立がうまくいかない

- スケジュール通りに行かなくてイライラしてしまう

- 自分のための時間を確保したい

- 根本的なタイムマネージメントの考え方を知りたい

とにかく時間がない!働く親がかかえる共通の課題

親は毎日が時間との戦い。仕事、育児、家事という3つの大きな責任を同時にこなさなければなりません。

特に子供が小さいうちは、「予期せぬ事態」のオンパレードです。

- せっかく着替えさせたのに、またジュースをこぼした

- 風邪が治ってようやく保育園にいけるようになったと思ったら、また風邪を引いた

- 子供の風邪が自分にうつって二重苦

- もう寝る時間だといっているのに「まだ遊ぶ」と言っていうことを聞かない

- 機嫌良く遊んでいると思ったら、いきなり泣きだす

などなど。自分のスケジュールを作っても、それが乱されることばかりが毎日のように起こります。

自分がやりたいことはおろか、やるべきことさえも追いつかない状態。だんだんとイライラも溜まっていきます。

早起きや時短だけで解決できない理由

時間管理の方法として よく提案されるのが、子供がまだ寝ている時間に「早起き」して朝活をするとか、「時短料理」をはじめとする時短テクニックなど。早起きも時短テクニックも、うまく活用すれば大きな武器になります。

私も早起きするようになって1日が以前より充実するようになったと感じていますし、時短テクニックも大好きです。

ただし、それだけでは「表面的な対処療法」にしかなりません。このような経験はありませんか。

- 早起きしているが、その時間を効果的に使えなかった

- 時短テクニックを実践しても、新たなタスクですぐに予定が埋まってしまった

- 空いた時間ができても、何をするか決まっていないので結局ダラダラしてしまった

- 結局、疲労が蓄積するだけで長続きしない

これは、根本的な「時間の使い方」や「優先順位」の問題に対応できていないからです。まず、時間の使い方に関する「考え方」自体を見直し、自分にとっての優先順位を明確にする必要があります。

私自身、デザインの勉強やブログ運営をずっとやりたいという気持ちはあったものの、明確な目標や目的、プランが何もありませんでした。そのため、思いきって早起きしても、時間が急に空いた時も、それを有効活用できませんでした。

『7つの習慣』が時間管理のために教えてくれる3つの大事なこと

スティーブン・コヴィーの『7つの習慣』は、時間管理について考える前にやるべきこと、つまり、自分にとって本当に大切なことを見極めることに焦点を当てている本です。

どんなに早く飛べる飛行機に乗ったとしても、自分が行く先が決まっていなかったら飛行機に乗る意味がないですよね。というか、そもそも飛行機に乗るには先に目的地を決める必要があります。

時間管理も同じで、いろいろな時間管理術や時短テクニックを学ぶ前に、まずは「自分の人生の目的地」を決め、その目的に到達するために何が必要なのか、何が不要なのかをはっきりさせる必要があります。

具体的には、以下のようなステップで時間管理について考えることが勧められています。

- 自分にとって本当に大事なことを明確にする

- 個人の価値観を見つめ直す

- ミッションステートメントを作成する

- 第2領域(重要だが緊急でない)を優先する

- 予防的な活動・長期的な目標に向けた時間投資を重視する

- 第4領域をバッサリなくす

- 役割と週次計画を意識したスケジュール管理

- 親・配偶者・会社員など、役割ごとにバランスをとる

- 週単位での柔軟な計画立案をたてる

このステップを実践することで、「本当に重要なことに時間を使う人生」への転換が可能になっていきます。

各ステップについて『7つの習慣』で提案されていることを分かりやすくまとめました。でもあくまで私の視点でまとめたものですので、「内容をもっと知りたい」と思われたら、ぜひ実際に書籍を購入して自分で読んでみてください。

息子が3歳半になり保育園に行き始めてから「少し時間に余裕ができてきたな」と感じるようにはなりました。

それなのに、なぜか相変わらず時間はあっという間に過ぎていきます。

「子供がもう少し大きくなったらやろう」と思っていたことは、いまだに全く手がつけられないまま。

ある時、考え込みました。

「子供は5歳にもなったのに、自分はこれからもずっと、自分のやりたいことができずに過ぎていくんだろうか…。」

それがきっかけで、いろいろなビジネス書・自己啓発書を読むようになったんです。『7つの習慣』はその中でも特に自分の毎日を変えるきっかけになった本です。

時間管理の前に、まず自分を知る

効果的な時間管理の第一歩は、自分が何を大切にしたいのかを明確にすることです。

時間は有限。すべてを完璧にこなすことは不可能です。だからこそ、自分にとって本当に重要なことを見極める必要があります。

じゃあ「本当に重要なこと」はどうやって見極められるのでしょうか。

それは、自分の人生の最後を思い浮かべることです。

あなたが3年後の自分の葬式に出席しているところを思い浮かべる。集まってくれた人たちに、あなたは何と言ってもらいたいか、静かなところでじっくり考えるように、と『7つの習慣』では薦められています。

そうすると…自分が本当に大切にしたいことは何か、見えてきます。そして、ブレそうになった時はいつでも、「人生の最終地点」を思い浮かべてみましょう。

「自分を知る」ことで、より意識的に時間を使い、後悔の少ない選択ができるようになります。

ミッションステートメントとは・その重要性

ミッションステートメント(自分の憲法)とは、自分の人生における使命や価値観を文章化したものです。

日々の判断や選択に迷ったとき、このミッションステートメントがあれば、何を優先すべきかを判断しやすくなります。つまり、時間管理の方向性を決める、羅針盤の役割を果たしてくれます。

ミッションステートメントの一例をご紹介します。

私は、子供たちの良きロールモデルとなり、家族との絆を大切にしながら、社会に貢献できるキャリアを築きます。また、自己成長を続け、周囲にポジティブな影響を与える存在であり続けます。

会社員の方は、自社にミッションやビジョンが設定されていることをご存じかと思います。これらは、会社が「社会に対してどのような価値を提供するのか」「何を目指すのか」を言語化したものです。

会社のミッションやビジョンをよく覚えている社員は、生産性やモチベーションが高いという統計結果もあります(MVV浸透実態調査レポート)。

個人でも、自分自身に明確な指針があることで、「Yes」と「No」を決める際の基準ができ、時間の使い方もクリアになっていきます。

人生の様々な役割を意識してミッションステートメントを作ってみよう

人生の道しるべとなるミッションステートメントは、自分の持つ「役割」を意識して作ると、より実践的なものになります。

私たちは毎日、家族や仕事、友人関係など、いくつもの「役割」を担いながら生活していますよね。それぞれの立場で「こんな自分でありたい」という思いを整理することで、理想の自分により近づきやすくなります。

たとえば、親としては「子供と一緒に成長できる関係づくり」、仕事では「チームの仲間と励まし合いながら、新しいことにチャレンジする」、パートナーとしては「お互いの夢を応援し合える関係を育む」など。このように、それぞれの場面での理想の姿を具体的に思い描いてみましょう。

こうして役割ごとに「ありたい姿」を決めておくと、日々の忙しさの中でも「今、自分が大切にすべきことは何か」が見えやすくなります。その結果、仕事も家庭も、そして自分の時間も大切にできる、バランスの良い生活を送れるようになっていきます。

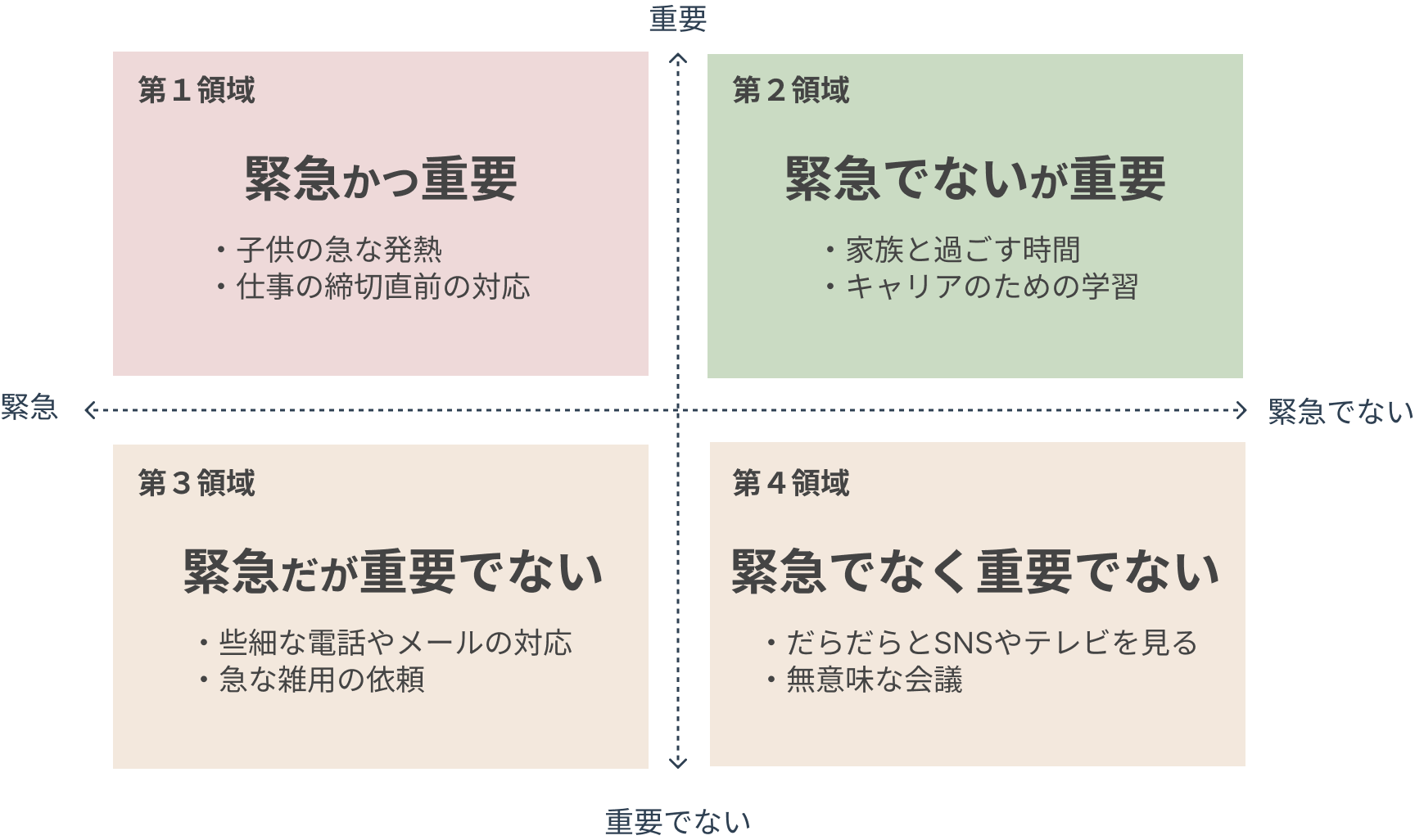

時間管理の本質を知る:緊急度と重要度

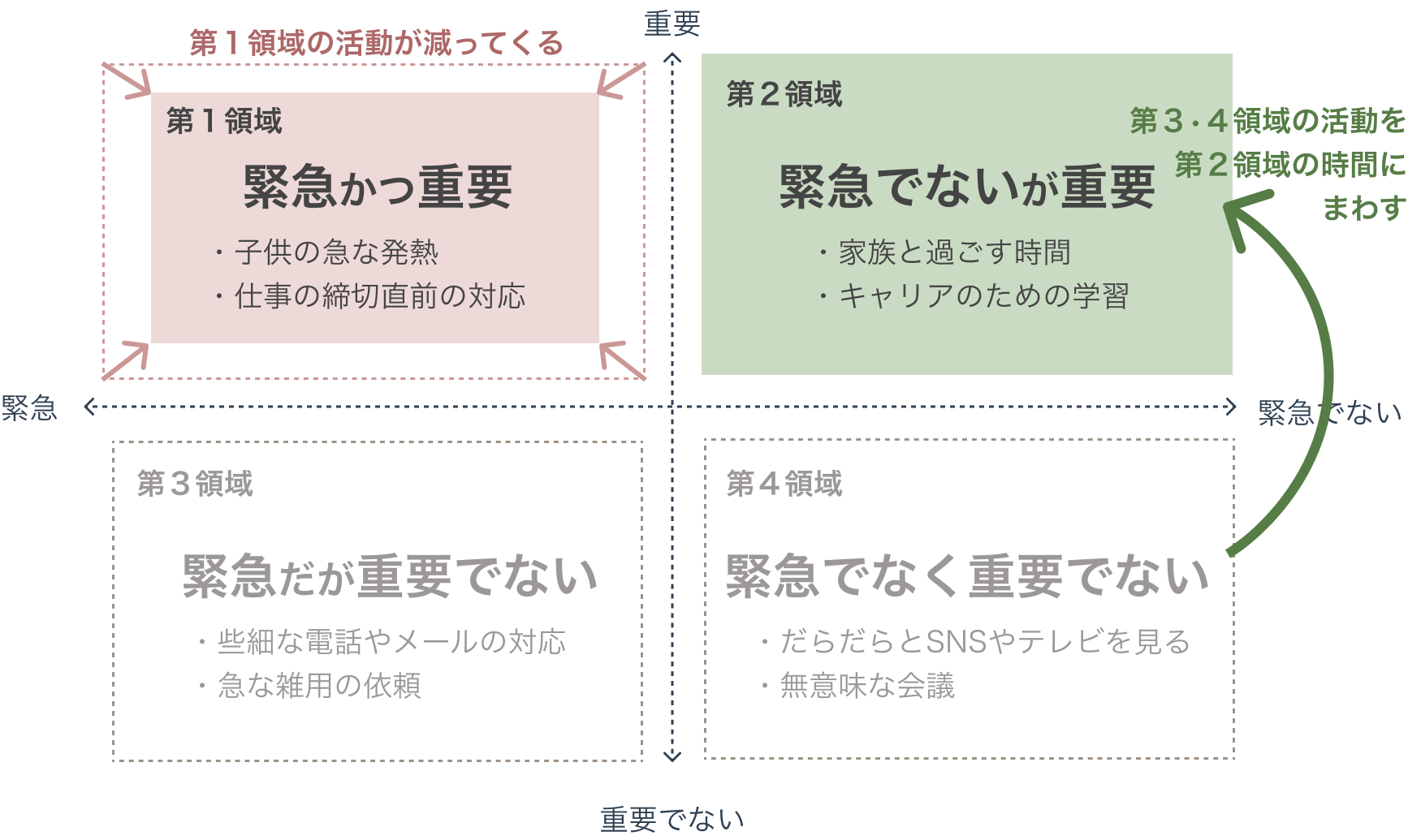

自分の価値観が明確になったら、日常生活におけるさまざまな「タスク」を「緊急度」と「重要度」に応じて4つに分類していきましょう。

以下に4つの領域とその具体例を挙げます。

- 第1領域(緊急かつ重要)

- 子供の急な発熱

- 仕事の締切直前の対応

- 病気・怪我の対処

- 第2領域(重要だが緊急でない)

- 子供との計画的な遊び時間

- キャリアのための学習

- 家族での週末の過ごし方の計画

- 健康維持のための運動習慣

- 家計の見直しと将来設計

- 第3領域(緊急だが重要でない)

- 些細な電話やメール対応

- 急な雑用の依頼

- 第4領域(緊急でも重要でもない)

- だらだらとのSNS閲覧

- これといった目的のないオンラインショッピング

- 無意味な会議

ちなみに…フルリモートワーカーの筆者のよくある1日はこんな感じで、とにかく第2領域の活動が犠牲になっていました。

- 子供の身支度、保育園に送り出す(第1領域)

- 仕事のメール/メッセージのチェックと返信(第1、3領域)

- 締め切りの近い仕事を一気に片付ける(第1領域)

- コーヒーブレイクで、ニュースアプリやSNSをチェック(第4領域)

- 残タスクを片付け(第1、3領域)

- 急いで食事の支度をする(第1領域)

- 疲れてソファーに横になりしばしスマホ(第4領域)

- 子供が帰ってきてから就寝までも、第1、3、4の活動がオンパレード。

- 「あ〜あ、今日も筋トレしなかったな」「あ〜またブログ書いてない」と思いながら寝付く

あなたの活動はどの領域が多いでしょうか。

まずは「4つの領域」のうち、どの活動に自分が多くの時間を費やしているか分類、分析してみましょう。自分の時間の使い方を「見える化」して、いろんな気づきを得ることができます。

第2領域(重要だが緊急でない)を優先するには

普段の活動を4領域に分類したら、いよいよ「重要でない活動」を断捨離し、第2領域のための時間を確保する時です!

「重要だが緊急ではない」第2領域の活動を優先するためのポイントと、いくつか大事な注意点を以下でご紹介します。

重要でない活動(第3、4領域)を減らす

時間泥棒の正体は、大抵、第3・4領域の活動にあります。いますぐその活動をやめるか、減らしましょう。

『7つの習慣』では、多くの人の「非常によくある生活パターン」が、第1領域x第4領域だと書いています。

緊急の活動をこなすことで疲弊し、つかれたからダラダラとテレビやスマホをみて過ごす。

私も思えば、やっていました。家事が終わって子供が寝て、ようやく自分の時間!となったときに最初にやること。スマホを開いてニュースを見る、XやInstagramを見る、です。気がついたら10分15分。余裕で過ぎます。(そしてSNSから得られる感情ってあまりポジティブなものはありません。)

SNSが時間泥棒だとわかったなら、思い切ってスマホからSNSアプリを削除してみてください。

私はYouTube、X、InstagramなどのSNS関連のアプリはことごとく削除しました。どうしても必要な時は、ブラウザで開いてみています。

そのほかにも、不要な飲み会、人付き合い、意味のない長電話(チャット)などの第3領域の活動が結構あるなと思ったら、それも減らせるかもしれません。

自分のミッションステートメントと照らし合わせて、不要と思える活動はどんどん減らしましょう。

第2領域(重要だが緊急でない)を優先する方法

徐々に第2領域の活動を増やす好循環は、以下のようなプロセスで生まれます。

SNSや意味のない飲み会など、まずは重要でない活動をできるだけ減らすようにします。

Step1で削った分の時間は、キャリアのための勉強、筋トレ、子供と遊ぶことなど、第2領域の活動へ。

勉強してスキルを上げたり、筋トレして体力をつけたりしていくことで、自分自身の生産性があがっていきます。締め切りに追われることが減っていったり、病院に行く回数が減ったりと、第1領域の「緊急事態」が減っていきます。

緊急事態の対応が減れば、その分も、第2領域の活動にまわしていけます。

こうして時間管理に好循環が生まれ、本当に重要なことに時間がとれる生活になっていきます。

もちろん、上に書いているのは理想で、実際は「そんなにうまくいかない」と思うこともあります。ただ、こういうイメージを頭の中に入れておくだけでも、毎日の行動が変わってくるのが実感できるようになるはずです。

重要でない第3・4領域の活動をやめて、第2領域の活動を優先することで、長期的に見て充実した生活を送ることができます。

知っておきたい:デレゲーションの活用

ここまできて、「自分はすでに第3・4領域の活動にはほとんど時間を使っていない」「これ以上、どうやって時間をねん出したらいいかわからない!」と思った人もいると思います。

まさに「猫の手も借りたい」状態。

そんな方にもう一つヒントになる、重要なスキルが「デレゲーション(委託)」。デレゲーションとは、一言で言えば「すべてを自分でやろうとせず、適切に任せること」です。

個人的に、このデレゲーションについては『7つの習慣』で特に心に響いたところなので、ぜひ書籍から読んでいただきたいです。

一人であまりに多くの緊急タスクを抱え込むと時間的・精神的な余裕がなくなってしまいます。「任せる相手がいない」と決めつけずに、少しでも誰かに任せられることがないか、考えてみましょう。

効果的なデレゲーションの例:

- 家庭内で役割分担する

- 子供に年齢に応じた家事を任せる

- パートナーに家事を一部分担してもらう

- 仕事での委託

- 部下に任せられる分を任せる

- 外注可能な業務を見極めて委託する

- 外部サービスの活用

- 家事代行サービスの活用

- 食材宅配サービスの活用

- ベビーシッター

大事なのは「適切に任せる」ことです。

「欲しい結果」「大事なポイント」を伝えておき、あれこれ細かな指示をだしたり、いちいち詳細を確認したりしない。あとは任された本人に、責任を持ってやってもらうのが本当のデレゲーションです。

デレゲーションは「投資」のようなもの。初期には時間がかかりますが、長期的には大きな時間の節約になります。

子供がまだ保育園に行く前の頃。夫が慢性の病気にかかり、ほぼワンオペの日々が続いていて、そろそろ限界を感じていました。とてもベビーシッターを雇える経済状況ではなかったのですが、良いきっかけがあって、子供好きの知り合いに少額で週2回2〜3時間、子供を散歩させたり庭で遊ばせたりしてもらうことに。

ほんの少しの時間でも、子供のことを考えずに、追いついていなかった掃除や仕事を片付けられて、精神的にかなり助けられました。これも一つの「デレゲーション」だったなぁと思い出しました。

実践!「役割」ベースの週間プランニング

ミッションステートメントで自分の人生で大事にすることが決まり、役割ごとの第2領域のタスクが決まり、第3・4領域の削るべきタスクが見えてきたら、いよいよ具体的な時間管理にはいります!

『7つの習慣』では、「様々な役割を意識した」週単位での計画が勧められています。

大事なのは、第1領域の緊急かつ重要なタスクだけでなく、自分が持つ色々な役割ごとに「今週の第2領域のタスク」を洗い出し、予定に組み込むことです。

週単位で考えるのは、1日で考えると各役割のタスクすべてをこなせないからです。週ベースなら、柔軟性が生まれ、より現実的な計画が立てられます。また、各役割にバランスよく時間を配分できます。

例えば、次のような感じです。

- 月曜日:「母親として」「子供と一緒に公園に行く」

- 火曜日:「発信者として」「書きかけのブログ記事を仕上げる」

- 水曜日:「妻として」「夫と一緒にカフェに行く」

- 木曜日:「友として」「親友の○○に最近どうしてるかメッセージを送る」

- 金曜日:「社員として」「生成AIの業務での活用について考える」

- 土曜日:「社会の一員として」「地域のボランティアに参加する」

週間プランニングの具体的な手順:

今週のタスクと関わる「役割」を明確にします。かならずしも、ミッションステートメントで書いた役割が全て含まれなくてもOKです。

例)親、配偶者、社員、自分個人など

緊急かつ重要なタスク(第1領域)だけでなく、第2領域の「緊急ではないが重要なタスク」も役割ごとに設定します。

例)子供との遊び時間、夫婦での食事時間、重要な会議や締め切り、キャリアのための勉強、運動など

Step2で洗い出したタスクを週の予定表にいれていきます。予備の時間枠を設けてパツパツにならないようにしましょう。

役割を意識した週間計画により、バランスの取れた充実した生活を送りやすくなります。ぜひ試してみてください。

まとめ

この記事では、忙しいワーキングパパ・ママが、色々な役割を両立しながら自分のやりたいことのための時間も確保し、「充実した生活を送っている」という気持ちになるためのヒントを、名著『7つの習慣』をベースにお伝えしました。

単なる時短テクニックでは「本当にやりたいことをやる」ことはできません。本当の意味での「両立」をするには、「何を大切にするか」という価値観の明確化と、それに基づいた優先順位付けをすることがまず必要です。

以下に、記事でご紹介した効果的な時間管理のためのステップをまとめます。

- 価値観の明確化

- ミッションステートメントの作成

- 各役割の明確化

- タスクの4分類

- 第3・4領域の活動をやめる

- 第2領域活動の時間を確保する

- 適切なデレゲーションを行う

- 役割を意識した週単位のスケジューリング

- 役割ごとに週の重要なタスクを洗い出す

- 週のスケジュールにタスクを組み込む

明日からできる具体的なアクション:

- 今週末に30分を取り、自分の価値観を書き出してみる

- 来週の予定を立てる際に、第2領域の活動を1つ入れてみる

- できることから少しずつ始める

最後まで読んでくださりありがとうございました!

私自身、この記事で紹介したことを実際にやってみることで、だいぶ時間の使い方が変わり、1日の終わりに「充実した1日だった」と感じられることが多くなりました。

この記事が少しでもあなたの役に立てたならとても嬉しいです。